Suche

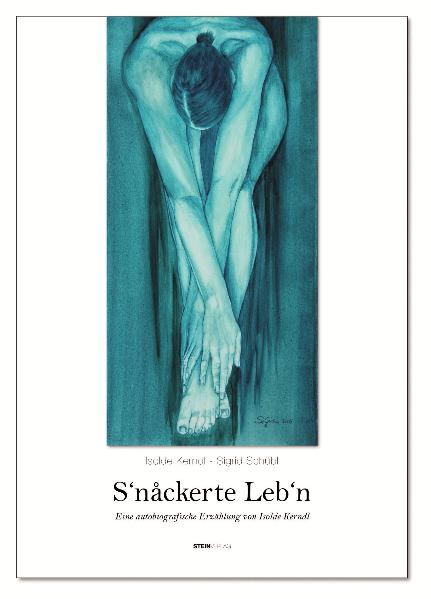

S'Nackerte Lebn.

Eine autobiografische Erzählung. | Isolde Kerndl

Hardcover

2009 Stoahoat Verlag

84 Seiten; 29 cm x 21 cm

ISBN: 978-3-901392-14-6

€ 19,90

in den Warenkorb

in den Warenkorb

- Besorgungstitel, lieferbar voraussichtlich innerhalb von 14 Tagen

- Innerhalb Österreichs liefern wir unabhängig vom Bestellwert VERSANDKOSTENFREI

Dies gilt nicht für Antiquariatsbestellungen.

Wir behalten uns vor, in besonderen Fällen, nach Rücksprache mit dem Kunden, anfallende Mehrkosten bei nicht lagernden Titeln anteilig weiter zu verrechnen (Bsp.: Kleinstverlage,...)

Hauptbeschreibung

Ein Buch über sein eigenes Leben zu schreiben ist ein hartes Stück Arbeit. Erinnerungen sind manchmal schmerzhaft, aber so manche auch eine Spieldose voller Melodien. Ich schrieb Teile aus meinem Leben nieder, so, wie ich es aus meinem Blickwinkel sah. Meine Tochter Sigrid ist Malerin, sie hat die Bilder zu meinen Lebensabschnitten gut erfühlt und für mich gegeben - danke. Ihre künstlerische Sichtweise ist eine andere als meine. Ich schreibe realitätsbezogen, sie malt ihre Bilder von Gefühlen geleitet. Die Zusammenarbeit mit meiner Tochter war eine ganz besondere Erfahrung. So ist dieses Buch entstanden, das manchmal auch zwischen den Zeilen gelesen werden kann und wo hinter jedem Bild eine Geschichte für sich steht.

Text: Isolde Kerndl

Illustration: Sigrid Schübl

Ein Buch über sein eigenes Leben zu schreiben ist ein hartes Stück Arbeit. Erinnerungen sind manchmal schmerzhaft, aber so manche auch eine Spieldose voller Melodien. Ich schrieb Teile aus meinem Leben nieder, so, wie ich es aus meinem Blickwinkel sah. Meine Tochter Sigrid ist Malerin, sie hat die Bilder zu meinen Lebensabschnitten gut erfühlt und für mich gegeben - danke. Ihre künstlerische Sichtweise ist eine andere als meine. Ich schreibe realitätsbezogen, sie malt ihre Bilder von Gefühlen geleitet. Die Zusammenarbeit mit meiner Tochter war eine ganz besondere Erfahrung. So ist dieses Buch entstanden, das manchmal auch zwischen den Zeilen gelesen werden kann und wo hinter jedem Bild eine Geschichte für sich steht.

Text: Isolde Kerndl

Illustration: Sigrid Schübl

Isolde Kerndl wurde 1939 in Wien geboren. Seit 1960 betätigt sie sich als Schriftstellerin. Sie veröffentlicht hauptsächlich Lyrik und Kurzgeschichten.

Bisher sind mehrere Bücher von ihr erschienen, viele gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Maler und Grafiker Johannes Fessl und fünf weitere mit dem Zwettler Maler Karl Moser. Das Waldviertel, seine Menschen und deren Sprache sind das besondere Anliegen von Isolde Kerndl.

Bisher sind mehrere Bücher von ihr erschienen, viele gemeinsam mit dem mittlerweile verstorbenen Maler und Grafiker Johannes Fessl und fünf weitere mit dem Zwettler Maler Karl Moser. Das Waldviertel, seine Menschen und deren Sprache sind das besondere Anliegen von Isolde Kerndl.

WOHER?

Eltern und Großeltern

Die Lieder meiner Kindheit waren vielfältig. Vom Großvater väterlicherseits hörte ich das „Gott erhalte“ – die Kaiserhymne, vom Großvater mütterlicherseits die „Internationale“, von der Urgroßmutter das Lied vom „Umgång-Geh’“, vom Onkel Julius das „Horst-Wessel-Lied“ und von der Mutter „Segne du, Maria“. Vom Vater lernte ich kein Lied, denn der war an der Ostfront eingerückt. Er schrieb Feldpostbriefe, die ich noch nicht lesen konnte, aber er legte für mich Zeichnungen bei – zum Beispiel eine Birkenlandschaft mit Holzhäusern.

Am 1. November 1939 wurde ich als Isolde Christine Puhl in Wien in der Feikestraße 10 geboren, 3,40 kg schwer und 50 cm lang mit schwarzen Haaren. Der Name Isolde wurde mir von meiner Großmutter väterlicherseits gegeben, die das Sagen in der Familie hatte, und die Opern von Richard Wagner liebte. Das Spital, in dem ich geboren wurde, gibt es heute nicht mehr, die Feikestraße im 20. Wiener Gemeindebezirk allerdings schon.

Mein Vater, Bernhard Puhl, war damals Lehrer und musste ein Jahr als unbezahlter Probelehrer arbeiten. Später kam er dann zum österreichischen Bundesheer und nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gleich als Soldat in den Krieg.

Viel Freude wird das deutsche Heer mit Vater nicht gehabt haben, denn er war ein schlechter Soldat und hasste Waffen. Darum hatte er es trotz Matura nur bis zum Unteroffizier gebracht und war in Russland für die Verpflegung der Soldaten zuständig.

Mein Großvater war auf seinen Lehrersohn auch nicht besonders stolz, denn Opa war im ersten Weltkrieg als guter Soldat in Italien bei der Marmolata eingerückt. Davon erzählte er immer wieder. Die Feuerwehr war Großvaters Ersatzmilitär, er war ein strammer Feuerwehrmann. Mein Papa war Zeit seines Lebens bei keinen Vereinen, außer bei der katholischen Jugend und später bei einer Theatergruppe. Doch er war auch kein guter Schauspieler.

Vaters Mutter, die Paula-Oma, war ein Waisenkind. Sie und ihr Bruder wuchsen bei einer reichen, unverheirateten Tante auf. Diese Tante steckte Großmutters Bruder in die Kadettenschule Norbertinum in Tullnerbach und die Paula in die „Schule für höhere Töchter“ nach Döbling. Leider sollte mir dieses Döbling Jahrzehnte später fast selbst zum Verhängnis werden.

Die Omama wurde als Zwilling geboren, sie war klein und schwach und darum hat man sie gleich nach dem Heiligen ihres Geburtstages getauft. Es war der Peter und Paulstag. Der dicke Zwilling starb und die Paula wurde meine Oma. Sie gründete in Hofstatt an der Westbahn eine Nähschule für Mädchen. Ich durfte jedoch selten in den großen Nähsaal, weil sich die Oma fürchtete, ich könnte eine Stecknadel verschlucken. Ich verschluckte nie eine und verletzte mich auch nie an einer Nähmaschine oder griff auch nicht ans heiße Bügeleisen. Trotz allem war der Nähsaal für mich verboten.

Mein Vater hatte zwei Geschwister, die Paula Tante, genannt nach ihrer Mutter der Paula Oma, geboren 1902 und den Karl Onkel, geboren 1905. Mein Vater war der Jüngste, er kam 1914 zur Welt. Er wurde von seiner Mutter sehr verwöhnt, weil er das Nesthäkchen war. Die Paula Tante war Großvaters Liebling, wegen ihrer angeblichen Schönheit. Der Karl Onkel fiel dazwischen durch, vielleicht wurde er deswegen ein trockener Beamter an der Landesregierung.

Meine Mutter Margarete Puhl, geborene Freisinger, war eine Wienerin aus Floridsdorf. Ihr Vater Heinrich Freisinger war ein akademischer Maler. Weil man mit diesem Künstlerberuf in den Zwanziger-Jahren kein Geld verdienen konnte, ging er als Schriftenmaler zu den Österreichischen Bundesbahnen. Er und seine Frau Josefine waren Sozialisten der ersten Stunde deshalb war der 1. Mai für sie ein besonderer Festtag. Da schrien sie beim Umzug „Brot und Arbeit“ und gönnten sich dann eine Knackwurst.

Auch die Wiener-Oma hatte mit Nähen zu tun, sie war Weißnäherin beim Kaiser. Als meine Mutter geboren wurde, hatte sie vom Regenten ein Geschenk bekommen, natürlich nicht vom Kaiser selber, sondern von der Leiterin der Werkstatt, in der Oma genäht hatte. Dieses Geschenk kam gerade noch rechtzeitig, denn der Kaiser starb bald darauf. Die Wiener Oma wurde dann Putzfrau, weil sich in der schweren Zeit keine andere Arbeit für sie fand. Als ich sie viele Jahre später fragte: „Oma, wen wirst du bei der Bundespräsidentenwahl wählen?“, antwortete sie schroff: „Natürlich den Jonas! Denn seine Frau ist damals in die Häuser waschen gegangen. Er ist einer von uns, der andere Kandidat nur ein feiner Pinkel.“

Wiener-Omas Mann, mein Heinrich-Opa, war kein treuer Ehegatte, aber Oma pflegte zu sagen: „Lasst’s ihn! Ein Künstler braucht Freiheit.“ Das war nicht gut, denn der Opa fand sich eine Geschäftsfrau in Gmünd 3 (dem heutigen Cseske Velenice) und war dann dort in der großen Lokomotiv-Fabrik tätig.

Der Julius-Onkel, Tante Paulas Mann, hatte es nie zu etwas gebracht. Das war wohl der Grund, dass er schon sehr früh zu den damals noch illegalen Nationalsozialisten ging. Als der Hitler kam, gehörten er und die Tante Paula zu den feinen Leuten. Obwohl sie nur beim Bestattungsunternehmen Schmutzer angestellt waren, gaben sie sich in der Nazi-Zeit sehr nobel.

Trotzdem musste auch der Julius-Onkel einrücken und kam zu den Fliegern nach Langenlebarn. Seine schöne Uniform, die er zu tragen hatte, beeindruckte seine Paula sehr. Im Jänner 1945 ist er allerdings „stiften“ gegangen. Das heißt, er ist desertiert und hatte sich im Kohlenkeller versteckt. Oma sagte: „Wir werden alle erschossen, wenn die deutsche Armee den Julius entdeckt“. Sie hatten ihn nicht gefunden und der Julius ging bald nach dem Krieg zu der kommunistischen Partei. Er hatte sich so lange versteckt, bis Gras über die Sache gewachsen war. Die Paula-Tante aber musste für die Russen Zwangsarbeit leisten, da sie doch eine Nationalsozialistin war.

Der Karl-Onkel war im Krieg an der Westfront. Sein einziger Sohn Bernhard, ein braver, sehr stiller Student im Gymnasium Hollabrunn, wurde mit 17 Jahren im Jänner 1945 noch an die Front geschickt. Er fiel und bis jetzt weiß niemand, wo er begraben liegt.

In der Zeit des Nationalsozialismus mussten alle nachweisen, dass sie nicht jüdischer Abstammung waren. Dafür gab es den Ariernachweis. Mit diesem Buch hatte beinahe jeder in meiner Familie Schwierigkeiten.

Ein Ur-Großvater meines Vaters mütterlicherseits war ein lediges Kind aus Böhmen, und es stand auf einer Bestätigung: „… wahrscheinlich war er trotzdem arisch.“ Wenn dieser Satz nicht auf der Bescheinigung der dortigen Gemeinde gestanden wäre, hätte mein Vater keinen Posten als Lehrer bekommen. Es machte jedoch im Nachhinein keinen Unterschied, denn er kam erst von der Kriegsgefangenschaft nach Hause als das Hitler-Regime beendet war.

Meine Mutter hatte auch keinen „sauberen“ Ariernachweis, denn ihre Vorfahren mütterlicherseits hießen Koscka und waren aus Ungarn und Mähren. Einzig die Seite des Heinrich-Großvaters war echt arisch. Er hieß Freisinger, war blond und blauäugig, dafür aber kein Nazi, sondern ein Sozi.

Die Mutter meines Vaters hatte auch ein Dienstmädchen, sie heißt Resi. Da die Oma eine strenge Chefin war, hatte die Resi immer viel arbeiten müssen. Ich aber hatte sie immer sehr gern. Die Oma konnte meine Mutter nicht leiden, weil sie ihr ihren Sohn Bernhard weggenommen hatte und sie aus einer Wiener sozialistischen Familie kam. Dabei hätte Oma doch wissen müssen, wie es mit bösen Schwiegermüttern ist, denn ihre Schwiegermutter war eine Schreckschraube und auch nicht gut zu ihr. Mein Vater sagte später einmal: „Meine Großmutter hatte am Hinterkopf auch Augen, denn sie sah immer, wenn ich etwas angestellt hatte, auch wenn ich mich versteckte.“

Meine Mutter hatte keine Geschwister, sie war künstlerisch begabt und konnte Klavier spielen. Ihr Vater war davon überzeugt, dass sich die Arbeiterschaft weiterbilden sollte, damit sie ihre Rechte besser durchsetzen könnte. Trotzdem gönnte er meiner Mutter keine höhere Ausbildung, weil er der Ansicht war, dass Mädchen heiraten sollten.

Die Familie meines Vaters kann ich bis 1720 zurückverfolgen. Alle Männer waren Lehrer, bis auf meinen Großvater, den Feuerwehrmann. Er war Schreiber bei einem Notar. Der Großvater meines Vaters bekam sehr wenig Lehrergehalt, das nicht reichte, um seine Familie durchfüttern zu können. So brachten ihm die Bauern Naturalien. Außerdem musste er die Mesnerdienste versehen, Orgelspielen und dem Pfarrer die Schuhe putzen. Die geistlichen Herren hatten damals bei der Lehrerbestellung eine Menge mitzureden. Es war ein Hungerleider-Beruf. Man konnte einen Lehrer nur aus Liebe heiraten, nicht des Geldes wegen. Die Schreckschraube musste ihn also sehr geliebt haben, sonst hätte sie ihn nicht genommen.

Da meine Mutter keine Geschwister hatte, Vaters Schwester keine Kinder bekommen konnte und Karl-Onkels Sohn gefallen war, blieb ich das einzige Kind in meiner Großfamilie. Es war schrecklich! Die Tanten und Onkeln wollten alle ein Stück von mir und die Großeltern glaubten, meine Mutter belehren zu müssen, wie sie ihr Enkelkind zu erziehen hätte. Für Mutter war das ein Leidensweg und für mich eine erdrückende Situation.

Eltern und Großeltern

Die Lieder meiner Kindheit waren vielfältig. Vom Großvater väterlicherseits hörte ich das „Gott erhalte“ – die Kaiserhymne, vom Großvater mütterlicherseits die „Internationale“, von der Urgroßmutter das Lied vom „Umgång-Geh’“, vom Onkel Julius das „Horst-Wessel-Lied“ und von der Mutter „Segne du, Maria“. Vom Vater lernte ich kein Lied, denn der war an der Ostfront eingerückt. Er schrieb Feldpostbriefe, die ich noch nicht lesen konnte, aber er legte für mich Zeichnungen bei – zum Beispiel eine Birkenlandschaft mit Holzhäusern.

Am 1. November 1939 wurde ich als Isolde Christine Puhl in Wien in der Feikestraße 10 geboren, 3,40 kg schwer und 50 cm lang mit schwarzen Haaren. Der Name Isolde wurde mir von meiner Großmutter väterlicherseits gegeben, die das Sagen in der Familie hatte, und die Opern von Richard Wagner liebte. Das Spital, in dem ich geboren wurde, gibt es heute nicht mehr, die Feikestraße im 20. Wiener Gemeindebezirk allerdings schon.

Mein Vater, Bernhard Puhl, war damals Lehrer und musste ein Jahr als unbezahlter Probelehrer arbeiten. Später kam er dann zum österreichischen Bundesheer und nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gleich als Soldat in den Krieg.

Viel Freude wird das deutsche Heer mit Vater nicht gehabt haben, denn er war ein schlechter Soldat und hasste Waffen. Darum hatte er es trotz Matura nur bis zum Unteroffizier gebracht und war in Russland für die Verpflegung der Soldaten zuständig.

Mein Großvater war auf seinen Lehrersohn auch nicht besonders stolz, denn Opa war im ersten Weltkrieg als guter Soldat in Italien bei der Marmolata eingerückt. Davon erzählte er immer wieder. Die Feuerwehr war Großvaters Ersatzmilitär, er war ein strammer Feuerwehrmann. Mein Papa war Zeit seines Lebens bei keinen Vereinen, außer bei der katholischen Jugend und später bei einer Theatergruppe. Doch er war auch kein guter Schauspieler.

Vaters Mutter, die Paula-Oma, war ein Waisenkind. Sie und ihr Bruder wuchsen bei einer reichen, unverheirateten Tante auf. Diese Tante steckte Großmutters Bruder in die Kadettenschule Norbertinum in Tullnerbach und die Paula in die „Schule für höhere Töchter“ nach Döbling. Leider sollte mir dieses Döbling Jahrzehnte später fast selbst zum Verhängnis werden.

Die Omama wurde als Zwilling geboren, sie war klein und schwach und darum hat man sie gleich nach dem Heiligen ihres Geburtstages getauft. Es war der Peter und Paulstag. Der dicke Zwilling starb und die Paula wurde meine Oma. Sie gründete in Hofstatt an der Westbahn eine Nähschule für Mädchen. Ich durfte jedoch selten in den großen Nähsaal, weil sich die Oma fürchtete, ich könnte eine Stecknadel verschlucken. Ich verschluckte nie eine und verletzte mich auch nie an einer Nähmaschine oder griff auch nicht ans heiße Bügeleisen. Trotz allem war der Nähsaal für mich verboten.

Mein Vater hatte zwei Geschwister, die Paula Tante, genannt nach ihrer Mutter der Paula Oma, geboren 1902 und den Karl Onkel, geboren 1905. Mein Vater war der Jüngste, er kam 1914 zur Welt. Er wurde von seiner Mutter sehr verwöhnt, weil er das Nesthäkchen war. Die Paula Tante war Großvaters Liebling, wegen ihrer angeblichen Schönheit. Der Karl Onkel fiel dazwischen durch, vielleicht wurde er deswegen ein trockener Beamter an der Landesregierung.

Meine Mutter Margarete Puhl, geborene Freisinger, war eine Wienerin aus Floridsdorf. Ihr Vater Heinrich Freisinger war ein akademischer Maler. Weil man mit diesem Künstlerberuf in den Zwanziger-Jahren kein Geld verdienen konnte, ging er als Schriftenmaler zu den Österreichischen Bundesbahnen. Er und seine Frau Josefine waren Sozialisten der ersten Stunde deshalb war der 1. Mai für sie ein besonderer Festtag. Da schrien sie beim Umzug „Brot und Arbeit“ und gönnten sich dann eine Knackwurst.

Auch die Wiener-Oma hatte mit Nähen zu tun, sie war Weißnäherin beim Kaiser. Als meine Mutter geboren wurde, hatte sie vom Regenten ein Geschenk bekommen, natürlich nicht vom Kaiser selber, sondern von der Leiterin der Werkstatt, in der Oma genäht hatte. Dieses Geschenk kam gerade noch rechtzeitig, denn der Kaiser starb bald darauf. Die Wiener Oma wurde dann Putzfrau, weil sich in der schweren Zeit keine andere Arbeit für sie fand. Als ich sie viele Jahre später fragte: „Oma, wen wirst du bei der Bundespräsidentenwahl wählen?“, antwortete sie schroff: „Natürlich den Jonas! Denn seine Frau ist damals in die Häuser waschen gegangen. Er ist einer von uns, der andere Kandidat nur ein feiner Pinkel.“

Wiener-Omas Mann, mein Heinrich-Opa, war kein treuer Ehegatte, aber Oma pflegte zu sagen: „Lasst’s ihn! Ein Künstler braucht Freiheit.“ Das war nicht gut, denn der Opa fand sich eine Geschäftsfrau in Gmünd 3 (dem heutigen Cseske Velenice) und war dann dort in der großen Lokomotiv-Fabrik tätig.

Der Julius-Onkel, Tante Paulas Mann, hatte es nie zu etwas gebracht. Das war wohl der Grund, dass er schon sehr früh zu den damals noch illegalen Nationalsozialisten ging. Als der Hitler kam, gehörten er und die Tante Paula zu den feinen Leuten. Obwohl sie nur beim Bestattungsunternehmen Schmutzer angestellt waren, gaben sie sich in der Nazi-Zeit sehr nobel.

Trotzdem musste auch der Julius-Onkel einrücken und kam zu den Fliegern nach Langenlebarn. Seine schöne Uniform, die er zu tragen hatte, beeindruckte seine Paula sehr. Im Jänner 1945 ist er allerdings „stiften“ gegangen. Das heißt, er ist desertiert und hatte sich im Kohlenkeller versteckt. Oma sagte: „Wir werden alle erschossen, wenn die deutsche Armee den Julius entdeckt“. Sie hatten ihn nicht gefunden und der Julius ging bald nach dem Krieg zu der kommunistischen Partei. Er hatte sich so lange versteckt, bis Gras über die Sache gewachsen war. Die Paula-Tante aber musste für die Russen Zwangsarbeit leisten, da sie doch eine Nationalsozialistin war.

Der Karl-Onkel war im Krieg an der Westfront. Sein einziger Sohn Bernhard, ein braver, sehr stiller Student im Gymnasium Hollabrunn, wurde mit 17 Jahren im Jänner 1945 noch an die Front geschickt. Er fiel und bis jetzt weiß niemand, wo er begraben liegt.

In der Zeit des Nationalsozialismus mussten alle nachweisen, dass sie nicht jüdischer Abstammung waren. Dafür gab es den Ariernachweis. Mit diesem Buch hatte beinahe jeder in meiner Familie Schwierigkeiten.

Ein Ur-Großvater meines Vaters mütterlicherseits war ein lediges Kind aus Böhmen, und es stand auf einer Bestätigung: „… wahrscheinlich war er trotzdem arisch.“ Wenn dieser Satz nicht auf der Bescheinigung der dortigen Gemeinde gestanden wäre, hätte mein Vater keinen Posten als Lehrer bekommen. Es machte jedoch im Nachhinein keinen Unterschied, denn er kam erst von der Kriegsgefangenschaft nach Hause als das Hitler-Regime beendet war.

Meine Mutter hatte auch keinen „sauberen“ Ariernachweis, denn ihre Vorfahren mütterlicherseits hießen Koscka und waren aus Ungarn und Mähren. Einzig die Seite des Heinrich-Großvaters war echt arisch. Er hieß Freisinger, war blond und blauäugig, dafür aber kein Nazi, sondern ein Sozi.

Die Mutter meines Vaters hatte auch ein Dienstmädchen, sie heißt Resi. Da die Oma eine strenge Chefin war, hatte die Resi immer viel arbeiten müssen. Ich aber hatte sie immer sehr gern. Die Oma konnte meine Mutter nicht leiden, weil sie ihr ihren Sohn Bernhard weggenommen hatte und sie aus einer Wiener sozialistischen Familie kam. Dabei hätte Oma doch wissen müssen, wie es mit bösen Schwiegermüttern ist, denn ihre Schwiegermutter war eine Schreckschraube und auch nicht gut zu ihr. Mein Vater sagte später einmal: „Meine Großmutter hatte am Hinterkopf auch Augen, denn sie sah immer, wenn ich etwas angestellt hatte, auch wenn ich mich versteckte.“

Meine Mutter hatte keine Geschwister, sie war künstlerisch begabt und konnte Klavier spielen. Ihr Vater war davon überzeugt, dass sich die Arbeiterschaft weiterbilden sollte, damit sie ihre Rechte besser durchsetzen könnte. Trotzdem gönnte er meiner Mutter keine höhere Ausbildung, weil er der Ansicht war, dass Mädchen heiraten sollten.

Die Familie meines Vaters kann ich bis 1720 zurückverfolgen. Alle Männer waren Lehrer, bis auf meinen Großvater, den Feuerwehrmann. Er war Schreiber bei einem Notar. Der Großvater meines Vaters bekam sehr wenig Lehrergehalt, das nicht reichte, um seine Familie durchfüttern zu können. So brachten ihm die Bauern Naturalien. Außerdem musste er die Mesnerdienste versehen, Orgelspielen und dem Pfarrer die Schuhe putzen. Die geistlichen Herren hatten damals bei der Lehrerbestellung eine Menge mitzureden. Es war ein Hungerleider-Beruf. Man konnte einen Lehrer nur aus Liebe heiraten, nicht des Geldes wegen. Die Schreckschraube musste ihn also sehr geliebt haben, sonst hätte sie ihn nicht genommen.

Da meine Mutter keine Geschwister hatte, Vaters Schwester keine Kinder bekommen konnte und Karl-Onkels Sohn gefallen war, blieb ich das einzige Kind in meiner Großfamilie. Es war schrecklich! Die Tanten und Onkeln wollten alle ein Stück von mir und die Großeltern glaubten, meine Mutter belehren zu müssen, wie sie ihr Enkelkind zu erziehen hätte. Für Mutter war das ein Leidensweg und für mich eine erdrückende Situation.